勇敢说"不"!面对校园欺凌,请不要选择沉默

2024-04-06

近日,有关“校园欺凌”的话题

引发关注

校园欺凌绝非孩子之间的“小打小闹”

这很可能成为影响青少年一生的梦魇

哪些行为属于校园欺凌?

如何让欺凌暴力远离孩子?

一起来了解↓↓

“霸凌”,是指侵略性的、反复的、力量悬殊的行为,不是小孩间的“玩笑”“恶作剧”“淘气”。联合国儿童基金会将其定义为“同伴间的暴力”,包括在身体、言语、人际关系等方面对被欺凌者造成伤害。

冷漠,是霸凌的帮凶;纵容,是施暴者的庇护所。学生遭遇校园欺凌时,若周围的人能够及时施以援助,就可能改写故事的结局。

肢体欺凌:殴打、脚踢、掌掴、抓咬、推撞、拉扯等侵犯身体或者恐吓威胁的行为。

语言欺凌:以辱骂、讥讽、嘲弄、挖苦、起侮辱性绰号等方式侵犯人格尊严的行为。

社交欺凌:恶意排斥、恐吓、威胁、逼迫、孤立他人,影响他人参加学校活动或者社会交往。

网络欺凌:通过网络或者其他信息传播方式诽谤他人、散布谣言或诋毁他人、恶意传播他人隐私。

人身安全永远是第一位的。不要激怒对方,可以向路人求救,用异常动作引起周围人注意。必要时采取正当防卫。

受到欺凌后,不要沉默或报复,要把事情告诉父母和老师。

保持冷静,与学校和老师沟通,必要时采取法律手段保护孩子权益。

鼓励孩子建立有益的人际关系。家长要培养孩子和同伴建立善意、支持性的人际关系能力,这对校园欺凌的影响能产生缓冲作用。日常对学生进行法律教育。设立心理辅导机构,时刻关注学生们的动向,发现异常情况及时告知家长。对于校园欺凌受害者,校方应立即组织医疗救助、心理干预、司法协助等;对校园欺凌的加害者,校方一定要通报其家长,给予严肃批评教育,在法律的范围之内予以适当惩处。

不做受害者

- 不携带较多的钱和手机等贵重物品,不公开显露自己的财物。

- 前往厕所、楼道拐角或者学校附近巷子等校园欺凌多发地时,尽量结伴而行。

- 与同学友好相处,宽容、理性、平和解决矛盾,不采用过激方式。

- 提升自我防护意识和防护能力,平时加强身体素质训练,以便在危险的时刻保护自己。

不做欺凌者

故意殴打他人、暴力侮辱他人、暴力索取他人财物、故意非法伤害他人的行为有可能构成我国刑法中的寻衅滋事罪、强制侮辱罪、抢劫罪、故意伤害罪等。

不做附和者或冷眼旁观者

- 拒绝当事不关己的旁观者,适当对被欺凌者表达同情和关心。

抵制校园欺凌

告诉孩子们

既不要做施暴者,也不要做受害者

向不法行为说“不”

学生被欺凌不敢或不愿报告怎么办?

如何从根源上防治校园欺凌?

一起来了解↓↓↓

教育部日前印发通知,在本周进行为期一周的安全教育活动。今年要求各校组织的专题活动中,首先就指出了“校园暴力和学生欺凌防治”的内容。关于防治校园欺凌,各地出台不少举措。

■ 皮影表演

深圳福民小学组织了皮影戏社团进行了多场表演,通过讲述打架的故事,向孩子们普及校园欺凌。用这种有趣的形式,让严肃的话题变得更容易被孩子们接受。此前有不少网友表示,小时候自己被欺负过,但并没有重视这件事,甚至不知道这是不对的,而即使至今,或许也还有学生不知何为“欺凌”。为了打消这种可能性,这所小学也组织了班会进行普及介绍。

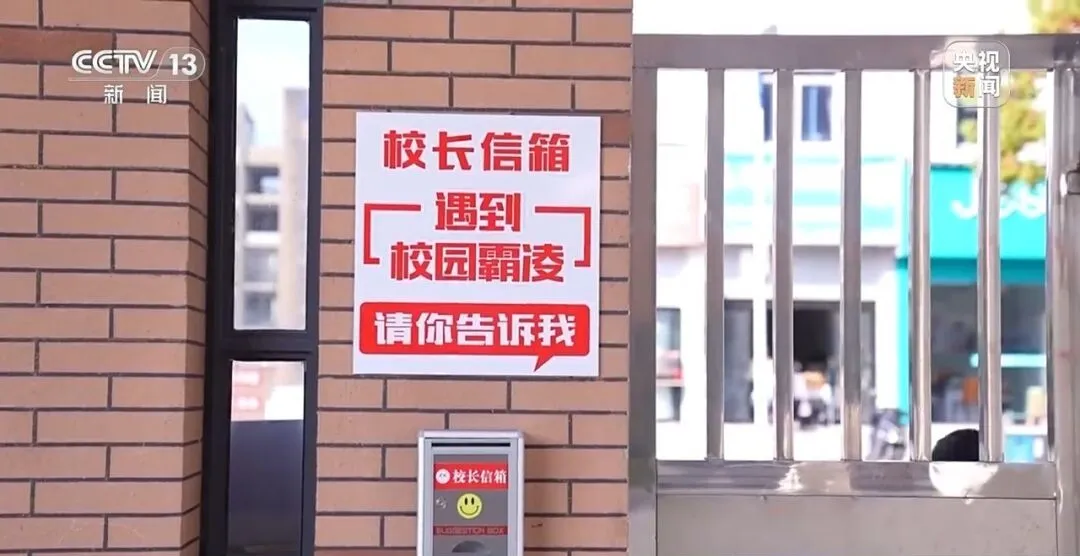

■ 防霸凌校长信箱

浙江江山市一所小学挂出了“防霸凌校长信箱”,让学生有更多的途径去申诉和求救。信箱启用到今天已经有一周多时间,收到了一封匿名信件,校方现已与学生家长取得联系。华东师范大学心理与认知科学学院教授刘俊升表示,除此之外,一些定期的调查,或者匿名信的调查,都可能让校园欺凌被发现,被及时有效处理是很重要的一个环节。

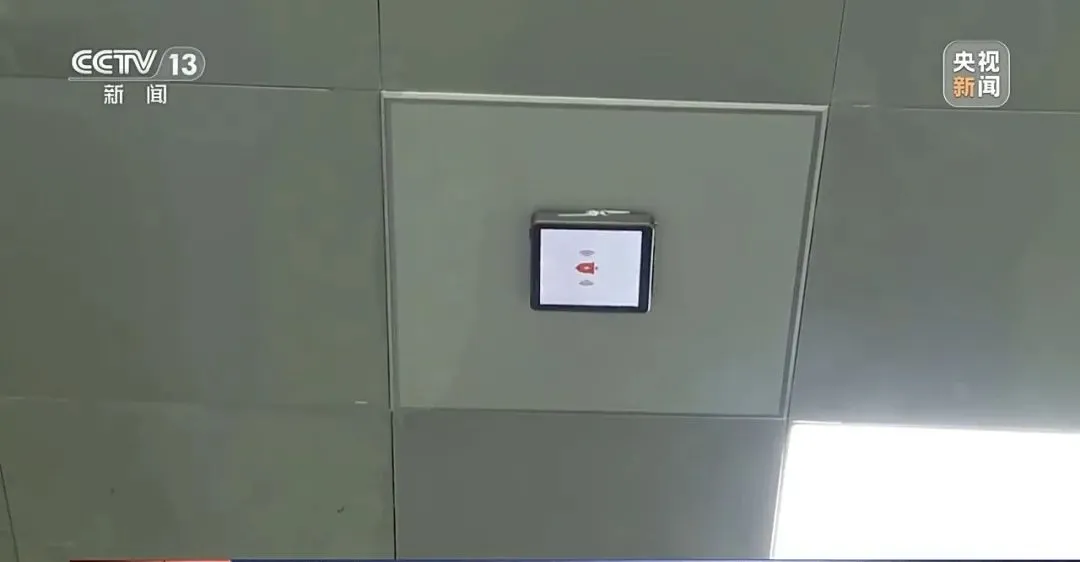

■ AI报警系统

成都高新大源学校在厕所、操场、学校门口及楼道等隐蔽地点设置了AI报警系统,当有学生喊出“救命”或者“打人了”一系列的敏感词汇,报警器就会立刻报警,随即校园管理人员可在后台实时收到报警信息和报警位置,以便远程语音制止后赶来现场。

早在2020年修订的未成年人保护法中,就将学生间的欺凌和暴力行为称为“学生欺凌”,相比众所周知的“校园欺凌”一词,“学生欺凌”包含的位置范围则更广,暴力不仅隐蔽于校园中,还有可能在校园周边乃至回家的路上,防治难度仍然不小。

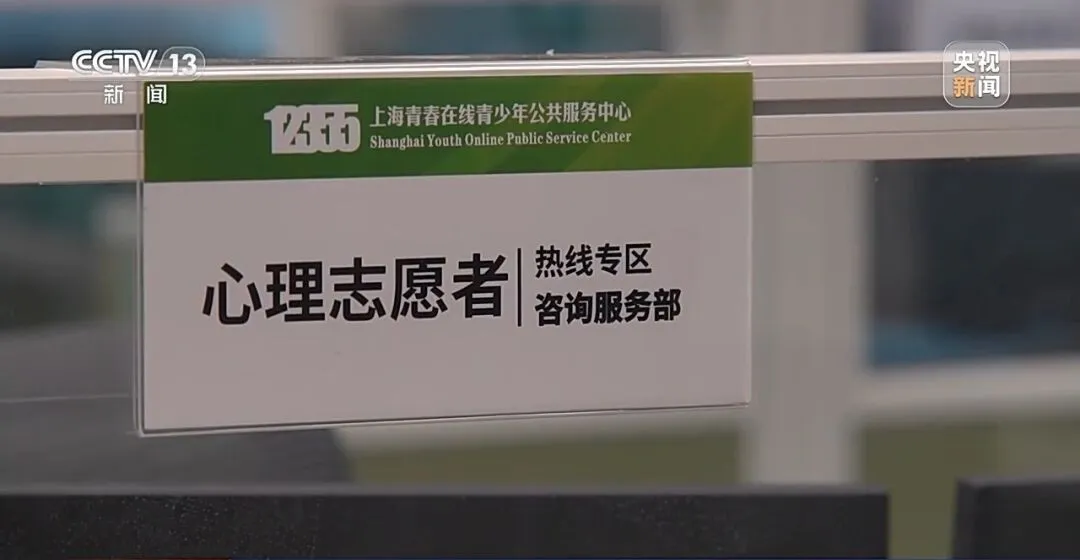

12355是一部专门面向青少年的心理咨询热线电话。心理咨询师顾凯宪在开导、帮助被欺凌少年的过程中,感受到了他们经历的恐惧,也听到了他们发自心底的对老师和父母的失望。

顾凯宪表示,很多被欺凌的孩子向父母暗示甚至明示过,但父母要么没当回事,要么打骂孩子“人家怎么不欺负别人就欺负你呀”;学校则将双方父母叫来,“各打五十大板”,好像解决了但其实什么都没解决。

来自华东师范大学的调研也在数据上佐证了校园欺凌事件家长知晓率低并不是局部现象。他们开展了一项针对70万名中小学生的调查,结果发现近20%的学生遭遇过不同程度的欺凌,但家长知晓的不到10%。顾凯宪在咨询中发现,许多遭遇欺凌的孩子,要么父母对他们不够关心,要么就是完全由祖辈隔代抚养;这些孩子在学校的表现也不突出,是老师很少注意到的“小透明”。当最初的求救信号没有被回应,他们对成人的失望就开始逐渐累积,直至放弃求助。教育学专家认为,相关活动除了要面向学生,更该重点面向家长和老师。

通过调查还发现,学生对于校园欺凌的报告意愿,也会随着年龄的增长大幅下降。越高年级的学生,越觉得告诉老师和家长是打“小报告”,会“丢面子”,在同学中今后将更加难以立足,所以只好默默忍受。无论是被欺凌者还是旁观者,只要有人报告,都可能让欺凌提前终止。

华东师范大学心理与认知科学学院教授 刘俊升:我们应该去鼓励孩子,发现欺凌要及时报告,但是如何做,如何去保护,如何让保护者免于被牵连,这些是我们在辅导过程中要教授给他们的。

校园欺凌是滋生未成年人犯罪的温床

公安、检察机关尽早介入

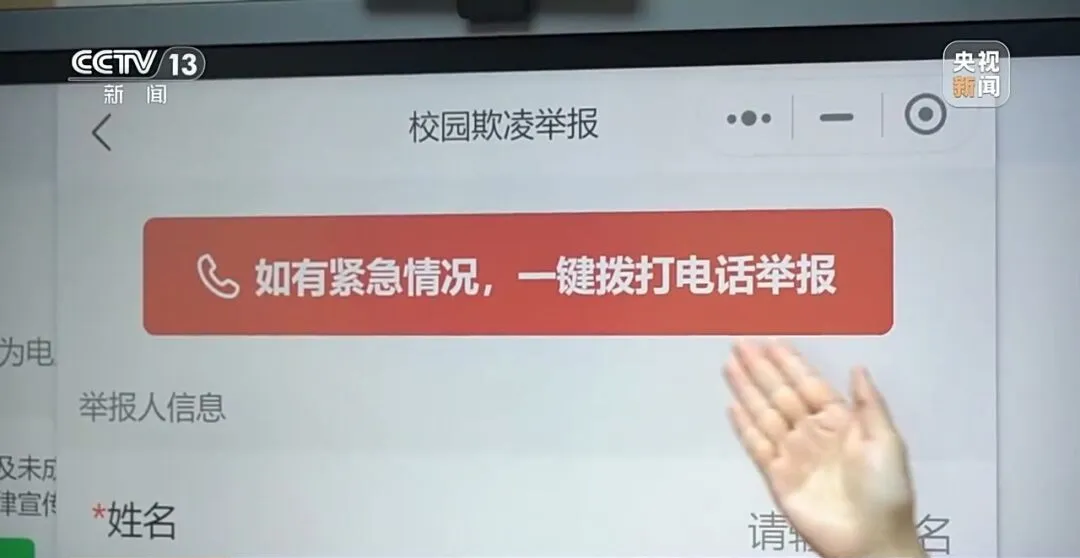

为了防止校园欺凌从“小错”变成“大罪”,不光需要学校、家庭尽早发现,也需要公安、检察等机关的及时介入。江苏扬州市邗江区一所初中,检察官孙道俊向家长、学生推荐了检察院推出的一款小程序,其中的校园欺凌一键报告功能,可以让家长、学生以匿名的形式,把欺凌的信息、图片、视频等,提交给检察机关。除了正常填写信息和提交,如果学生遇到紧急情况,还可以一键拨打电话举报,直接联系到检察院工作人员的工作手机。而这些举报信息被提交后,检察官们会进行核实,然后根据等级,分别移交给同在这个系统内的教育、公安等部门。

邗江区检察院推出的这款小程序,用户面向的是全区40多所学校的近10万个学生家庭。尽管家长或学生需要用微信和手机号登录,但系统对于举报者信息严格保密。检察官孙道俊表示,校园欺凌不只打打闹闹,更是滋生未成年人犯罪的温床。而公安、检察机关尽早介入校园欺凌事件,就是为了避免欺凌的步步加深,防止从欺凌变成违法,从违法变成犯罪,从小罪变成大罪。应对校园暴力,我们也需要法律的保护。部分与校园欺凌有关的法律如下:

《中华人民共和国刑法》第十七条规定,已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。《中华人民共和国未成年人保护法》第十六条规定,未成年人的父母或者其他监护人应当履行下列监护职责:(三)教育和引导未成年人遵纪守法、勤俭节约,养成良好的思想品德和行为习惯;(九)预防和制止未成年人的不良行为和违法犯罪行为,并进行合理管教。《中华人民共和国未成年人保护法》第三十九条规定,学校应当建立学生欺凌防控工作制度,对教职员工、学生等开展防治学生欺凌的教育和培训。学校对学生欺凌行为应当立即制止,通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理;对相关未成年学生及时给予心理辅导、教育和引导;对相关未成年学生的父母或者其他监护人给予必要的家庭教育指导。对实施欺凌的未成年学生,学校应当根据欺凌行为的性质和程度,依法加强管教。对严重的欺凌行为,学校不得隐瞒,应当及时向公安机关、教育行政部门报告,并配合相关部门依法处理。《中华人民共和国未成年人保护法》第一百条规定,公安机关、人民检察院、人民法院和司法行政部门应当依法履行职责,保障未成年人合法权益。《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第二十条规定,教育行政部门应当会同有关部门建立学生欺凌防控制度。学校应当加强日常安全管理,完善学生欺凌发现和处置的工作流程,严格排查并及时消除可能导致学生欺凌行为的各种隐患。

文章来源|乐山教育

关注学校微信

关注学校微信

关注学校抖音

关注学校抖音

关注学校视频号

关注学校视频号